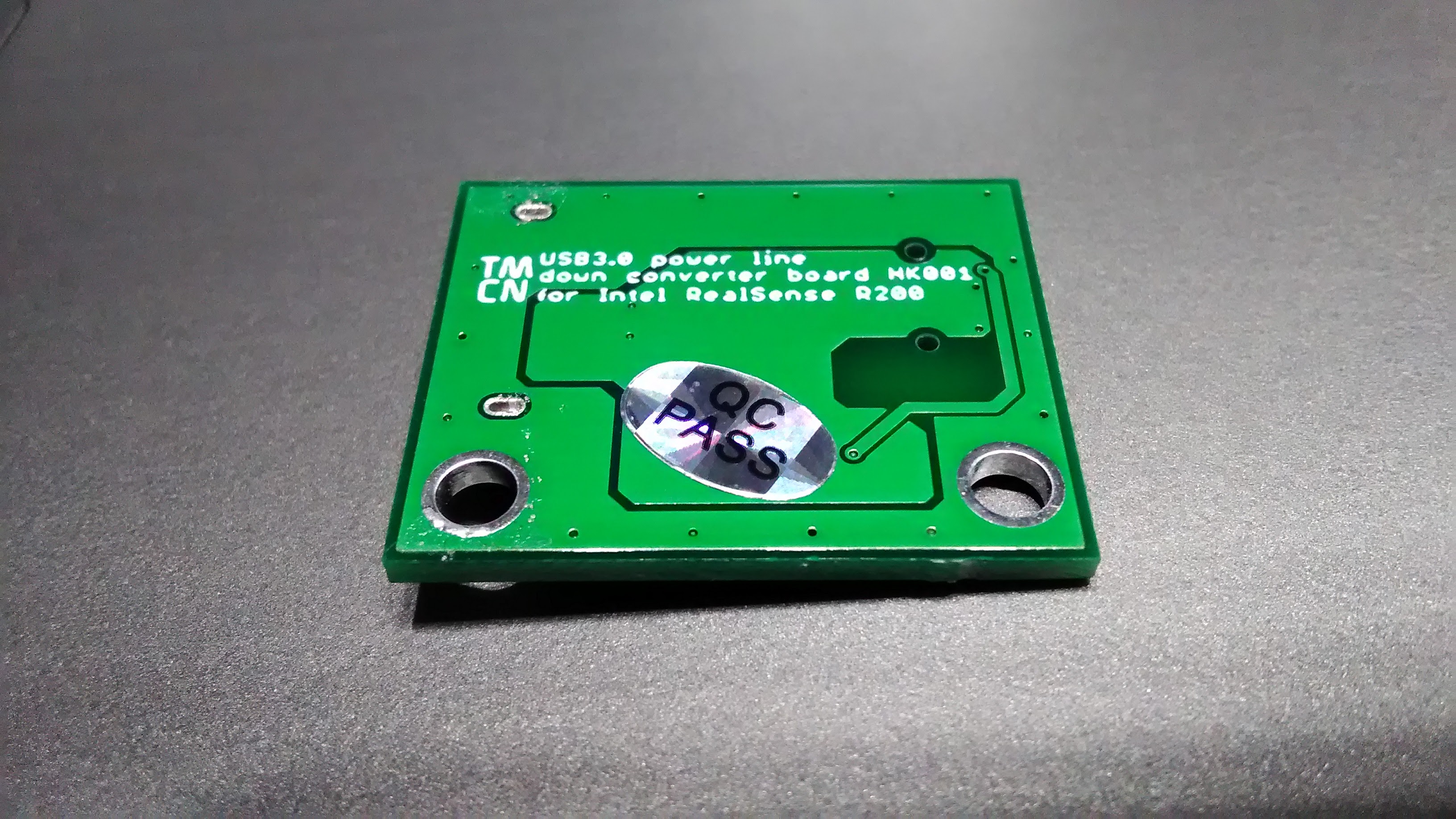

Intel RealSense用のUSB 3.0基板がelecrowから届いた。TMCNロゴが光輝いてますね。

Windows10 RealSense SDKでバッチリ動いてます。

この基板とコネクタがあると次の利点がある。

– RealSense R200/F200の形状に関わらず好きな形状を3Dプリンタとかで出力して、独自センサー(な物)を作れる。

– AR/VR向けの何か特殊デバイスや、組込み向けの物とかでも利用可能。

– ケーブル・足回りも独自のものが作れる。

…etc

といった面白い利用方法がある。fb/tw上にUSB 3.0の写真をアップしていたり、「何してんのwww」と言われたりしたのは、この実験をひたすらしていたという訳ですね。以下は自分のUSB 3.0、RealSenseハックの苦闘の歴史を。

元のRealSenseを分解

まずRealSenseを分解すると次のような構成要素になる。

カメラ、謎の基板、ケーブル、USB 3.0ケーブル。

次にUSB 3.0ケーブルを分解して実際に流れている電圧をチェック。

自分のノリだと、USB3.0ってもどーせUSB 2.0と同じノリでケーブルをちぎって繋ぎ変えて、電気まわりをハックすれば大丈夫だろう…と思ったら、USB 3.0との長い戦いが始まるとは思ってもみなかった。USB 3.0すげーよ。こんな線の中に最大5Gbps、2.4GHzとの電波干渉、TX(+/-)/RX(+/-)のGNDツイストとか…実体験としてわかったのは、「USB 3.0ケーブルは絶対にちぎるな!!」これに尽きる。TX(+/-)/RX(+/-)は電波干渉を避けるため被膜やツイスト、同軸と同じような作りといった、USB 2.0と同じような天真爛漫なノリで挑むと必ずハマる>< 2.4GHzのWiFiと干渉するって、もう剥いたら終了というのは後々知ったことで、この時点では天真爛漫になんとかなるだろと思っていたりしたwww

そして元のIntel RealSense基板の接続を見ながら結線を確認。3.0からの電気、信号線の並びを確認しつつ、5.0Vの電圧を3.3Vに変換してつなげればOKじゃん!!的な天真爛漫な気分でいたけど、地味にケーブルを処理するというのが切ない作業になるとは思っても見なかった。

超絶細い同軸ケーブルとの戦い

分解してUSB 3.0の5Vを3.3Vに変換して繋げばOKやろ!!と思ったものの、基板とカメラを繋げているこのケーブルの処理が超細かい作業だった。この写真、左は自分の髪の毛、そして右は接続ケーブル、ただしこの細さの同軸!!

見えるでしょか…この細さで、シールド、外部導体、内部導体、絶縁体、内部導体という作りをしていて、この内部導体を結線するという作業が超絶細かい。髪の毛の細さが0.1mm-0.06mmとした場合、髪の毛の細さ位の同軸で、導体の処理をする、絶縁の処理をしてあげるという処理が必要になる。構造的に、0.0xmm以下くらいオーダーの処理をするなんて初めてで、シールドに少し力を入れると、全部ちぎれちゃう!!とか何度食らったことか。まぁ、この位のサイズでも慣れちゃえば、1本剥くのに1分もかからないくらいの熟練度に上がっていく。ちなみに、ルーペとか使わないで指先の感覚だけで処理する感じ。まぁ、慣れれば何でも問題ない。

ケーブルをちぎって、USB 3.0側と接続実験してみた時はこんな感じ。

USB 3.0変換

USB 3.0ケーブルを剥いて使うと電波干渉や何が起こるか分からない…というのがあったから、千石さんでUSB 3.0変換基板をゲットしてきた。これで3.0ケーブルを剥かなくても信号線を取り出せることに。そして、3.0から5Vを3.3Vに変換するのは秋月さんでレギュレータ、TIのDC/DCを使って実験してみたり。

これで動いた時は感動でした。初動はこんな感じ。

この接続実験&検証の後、基板をデザインしてもらって、elecrowに発注&アセンブリして出来たのが一番最初の写真の基板。安定性バツグンです。Windows(RealSense SDK)/Mac(librealsense)のどちらで放置して動かしてもバッチリ安定稼働。素晴らしいっす。

色々と分かったこと

– コミュニティの力は凄い。元気になる。

– USB 2.0と3.0はスゲー!!のレベルが全然違う。

– USB 3.0ケーブルは絶対に剥くな。当然だけど変換使おう。

– どんなに小さいサイズでも感覚で慣れれば問題ない。

– 勝手基板だけど、これを活用して何か作れそう。

what is the connect on the realsense board? You never say where I can get an adapter to mate with the board.